编者的话:今年是抗日战争胜利80周年,也是台湾光复80周年。回望近代历程,台湾文艺作品始终承载着反抗日本殖民主义、渴盼回归祖国的深切心愿。文学领域,台湾觉醒知识分子开拓 “新文学”,在作品中记录台湾民众的苦难与抗争,字字皆是穿透黑暗的呐喊;电影行业,台湾在不同发展阶段涌现出风格多样的抗日主题影片,帧帧皆是铭记历史的回响。本期报道,我们一同走近这些台湾抗日文艺作品,感受其中深沉的爱国主义情怀。

台湾“新文学”发出反殖民呐喊

张羽

从赖和的反殖民呐喊到杨逵呼吁跨地域无产阶级联合,从吕赫若的“家族史”书写到吴浊流炽烈的乡土爱和祖国爱的情感抒发,台湾新文学的抗日叙事充分反映出乙未割台以来台湾民众的心灵磨难史,有着语言、历史、社会和文化等多层次的编码与演绎。

台湾新文学的“开垦者”

赖和(1894-1943)本职是医生,在新文学领域亦享有重要声誉,被誉为“台湾新文艺园地的开垦者”“台湾新文学之父”。1918年,赖和曾赴厦门行医,深受五四新文化运动的影响。在厦门期间,他留下“人病犹可医,国病不可医;国病资仁人,施济起垂危”的诗句。

返回台湾后,赖和致力于推动台湾新文学运动。1925年12月,赖和在《台湾民报》上发表新诗《觉悟的牺牲(寄二林的同志)》:“觉悟地提供了牺牲。我的弱者的斗士们,这是多么难能!这是多么光荣!”以此声援“二林事件”中被逮捕的文化人和农民。

在上世纪二三十年代,赖和在《不幸之卖油炸桧的》《一杆“称仔”》等小说中揭示了日本在台湾制订诸多不公平的恶法,台湾人常常蒙受冤屈。《归家》《一个同志的批信》《赴会》《阿四》等述说知识者的精神苦闷与思想抵抗,显现出台湾知识分子民族意识的觉醒。赖和在《无聊的回忆》中表达了对日本殖民文化渗透的警惕,他写道:“日本书读做什么,我们不要做日本仔……我们用不着读日本书”。“雾社事件”发生后,赖和创作出长诗《南国哀歌》(1931年),歌咏奋起反抗的台湾少数民族。

“压不扁的玫瑰花”

杨逵(1905-1985)被视为赖和思想的继承人,两人亦师亦友。杨逵9岁时曾目睹日本炮车列队镇压台湾起义,该事件史称“西来庵事件”。他在读了日本人写的《台湾匪志》后,对日本人丑化台湾历史的做法感到愤怒,于是走上文学道路。1924年,杨逵东渡日本攻读文学,打工谋生时结识了不少朝鲜和日本劳工。这段经历让杨逵意识到,抗日不只是抵抗殖民者的压迫问题,还有跨国资本家对劳工阶级的盘剥问题。

1928年,杨逵返回台湾参加抗日农民运动和文化启蒙活动。1932年,27岁的杨逵完成处女作《送报夫》,以日本东京和台湾农村双线展开,一方面陈述留日台湾青年遭到日本老板层层盘剥,另一方面通过回忆和书信描写日本制糖公司强迫征用台湾土地。该作在《台湾新民报》刊登一半时被查禁,后流传于抗战时期的中国大陆和南洋多地,小说中跨国界无产阶级联合的理念,深刻地影响了抗日文化运动的跨地域联合。

1937年,杨逵在小说《模范村》中描绘了日本殖民统治下的台湾“样板”农村泰平乡:有人因苛捐杂税被压得喘不过气,有人因交不起房屋修缮费而投河自尽……杨逵借主人公阮新民之口尖锐批判道:“日本人奴役我们几十年,但是他们的野心愈来愈大,手段愈来愈辣,近来满洲又被他们占领了……”杨逵因在日本参加文化协会、农民组合运动等抗议活动,曾被日本当局逮捕入狱10次,被誉为“压不扁的玫瑰花”。

抵抗殖民暴雨的雨伞

吕赫若(1914-1951)延续赖和新文学写实批判的精神,曾深受马克思主义思想影响,从“生活出发”发掘写作议题。1935年,吕赫若在日本《文学评论》上发表处女作《牛车》,通过细致的心理描写,揭示主角杨添丁和阿梅夫妇在殖民剥削下陷入无以维生的悲惨境地。

上世纪40年代,台湾文坛处于严苛的“皇民化运动”氛围中,吕赫若的文学抵抗聚焦“家族史”,剥离日据时空的写作策略。在《财子寿》《风水》等小说中,吕赫若聚焦女性命运、民风习俗、家族伦常等主题。吕赫若格外关注女性农工,作为日据时期台湾最底层、最弱势的群体,她们挣扎在底层工作和家庭之间,忍受殖民压迫和性别暴力的双重重荷。

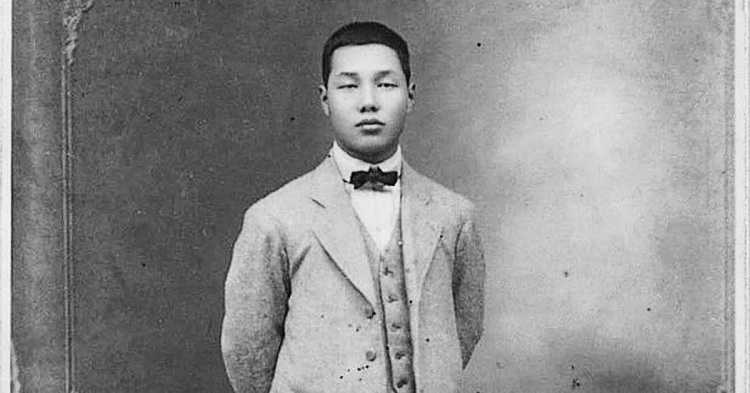

吴浊流(1900-1976)深具客家人的“硬颈精神”,对日本的高压统治极为不满。他曾做过教谕、小学教员,因日本人凌辱台湾教员,抗议无效后愤而辞职,结束了近20年的教师生涯。1941年,吴浊流追寻祖国认同,奔赴南京担任《大陆新报》的记者,一年后返回台湾。

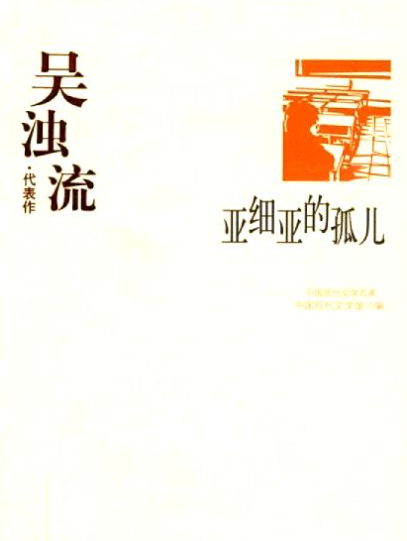

1943年,吴浊流开始写作长篇小说《胡太明》(后改为《亚细亚的孤儿》),被视为抗日文学的代表作。其笔下的胡太明重视儒家礼仪、佛道宇宙观、乡村田野经验、传统文人的风骨,以中国传统文化寻找健全的生活基调。

吴浊流曾说:“台湾人具有炽烈的乡土爱,同时对祖国的爱也是一样的。思慕祖国、怀念祖国的爱国心情,任何人都有。台湾即使一时被日本所占有,总有一天会收复回来,一定会复兴起来建设自己的国家。”吴浊流的小说《先生妈》塑造了坚决抵抗殖民教育、坚守中国文化的母亲形象,批判了部分台湾人被洗脑梦想成为日本人的荒谬。

台湾新文学的抗日叙事,从来不是孤立的文字记录,而是殖民暗夜中台湾知识分子用觉悟编织的精神火炬,撑起了抵抗殖民暴雨的雨伞,这些作品的价值,早已超越文学本身。(作者是厦门大学台湾研究院副院长)

岛内抗日电影展现民族精神

黄诗娴

今年是中国电影诞生120周年,回望百年影史,台湾电影作为中国电影的重要组成与独特支脉,始终映照着民族命运与时代情感,在不同历史阶段诠释“抗日”主题。

台湾的早期影像多为在日本侵占时拍摄的,是殖民话语的再生产。由日本人高松丰次郎拍摄、被视为台湾第一部纪录电影的《台湾实况介绍片》(1907)是一部日本殖民政府的宣传片,却真实记录了殖民暴力的场景。片中日本警察对台湾少数民族进行所谓“讨蕃”行动:炮击部落、驱逐族人,逃亡者撞上日军铁丝网后触电。《义人吴凤》(1932)与《莎韵之钟》(1943)等,进一步延续并强化了这种殖民叙事,前者以牺牲自我以革除传统习俗被颂扬为文明化的先驱,后者则因帮助日本教师而意外溺亡,被神化为“皇民化”的典范。

台湾光复后,当局积极拍摄抗日主题电影以重构民族认同。《天字第一号》(1964)以“九·一八”事变爆发后为背景,是台湾首部闽南语谍战片,翻拍自轰动大陆的同名电影。片中少女翠英因战争与爱人被迫分别后,委身嫁给汉奸,私下协助抗日志士,最终亲自消灭汉奸集团。此外,还有如《扬子江风云》(1969)、《英烈千秋》(1974)、《八百壮士》(1976)、《梅花》(1976)、《笕桥英烈传》(1977)与《望春风》(1977)等作品。无论是前线将士还是平民百姓,这些电影都共同构筑出“全民抗战”结构,使台湾社会在银幕上被纳入中华民族共同抗敌的精神谱系之中。

1987年台湾“解严”迎来了“新电影”乃至“后新电影”浪潮。以导演王童为例,他创作的《稻草人》(1987)以二战末期台湾农村为背景,用黑色幽默与乡土诗意交织的风格,展现了底层民众“笑中带泪”的抗争与生存智慧,构成一种温柔而深刻的“隐性抗日”叙事。《无言的山丘》(1992)讲述台湾少年赴日占领下的金瓜石矿区当矿工的故事,构成一种“被压抑的历史记忆”,使抗日电影从宏大叙事转向个体生命的悲怆见证。

进入21世纪,台湾电影转向多族群视角,涌现出以少数民族、客家族群及地方共同体为主体的多元抗日叙事。改编自“雾社事件”的《赛德克·巴莱》(2011)成为台湾电影史上制作成本最高的电影,也是票房最高的本土电影(8亿元新台币)。电影描述赛德克人因不满日本长期压迫,在首领莫那·鲁道的带领下武装抵抗,最后壮烈牺牲的故事。《一八九五》(2008)则聚焦于客家族群,叙述甲午战争后,3位客家义军领袖召集地方乡勇组织义民军抵抗日军,最后英勇就义的事迹,这部电影也是台湾电影史上少数讲述客家人抗日的电影。《大稻埕》(2014)通过从当代“穿越”回日据时代的大学生的奇幻叙事,代入“蒋渭水抗争”等历史事件,借真实历史表述当代观点。

台湾电影中的抗日叙事,是台湾社会面对历史创伤、重构文化主体性的重要过程。通过重写与再现,台湾电影既见证了民族命运的苦难与坚韧,也以独特的视觉语言参与了中华民族共同的历史记忆建构,使抗日精神在新的文化语境中延续与再生。(作者是集美大学电影学院教授)